アホウドリ 復活への展望

アホウドリ 復活への展望

鳥島とアホウドリの歴史

2018年11月22日更新

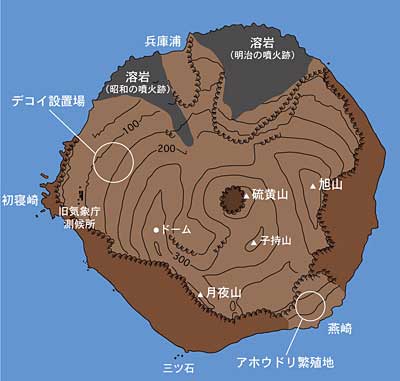

ここでは、山階鳥研で絶滅危惧種のアホウドリの保護活動を行なってきた伊豆諸島の鳥島がどのような島かを紹介し、アホウドリの減少と再発見、その後デコイ作戦が開始されるまでの個体数回復の歴史をご紹介します。(文中敬称略)

>> 年表「アホウドリ保全活動と山階鳥研のかかわり」(2018年11月追加) NEW

鳥島とアホウドリの歴史

昔は無数にいたアホウドリ

鎖国政策で大型船の建造が禁じられ、外洋への航海が困難だった江戸時代にも、伊豆諸島の南部に膨大な数のアホウドリが住んでいる島があることが知られていました。これはおもに漂流して生還した船乗りの報告などによるものでした。江戸時代後期の書物には、八丈島の南の海にはるか上空まで多数の白い鳥が舞い上がって、海に白い柱を立てたように見えるものがあり「鳥柱(とりばしら)」と呼ばれている、ということが書かれています。鳥島への漂流民として有名な人としては、井伏鱒二の小説「ジョン万次郎漂流記」で有名な土佐の漁民、万次郎(のちの中浜万次郎)がいます。彼も沢山いたアホウドリを食べて生き延びた一人でした。

明治中期にはアホウドリの沢山いた鳥島について初めて科学的な報告が書かれました。1888(明治21)年に鳥島を訪れた探検家の服部徹の「鳥島信天翁の話(とりしまばかどりのはなし)」がそれで、こののなかで彼は膨大な数のアホウドリが棲息する鳥島のようすを報告し、「実に驚くばかりだ」と言っています。

羽毛採取の始まり

このようにたくさんいたアホウドリが絶滅の一歩手前まで減少してしまったのは、なぜなのでしょうか。それは、人間が羽毛の採取のために大量に殺したからでした。アホウドリは大形の水鳥で上質の羽毛がたくさん採れるうえ、いったん陸に下りると簡単に飛び立つことができないため、集団で営巣している島では多くの個体を簡単に殺すことができ、事業的な羽毛採取に向いていたのです。この大量殺りくの中心人物が明治の実業家、玉置半右衛門(たまおき・はんえもん、1839-1911)でした。彼は、1886(明治19)年に鳥島に渡り、翌年に玉置商会を設立、1922(大正11)年に鳥島から撤退するまで、組織的な羽毛採取を行ないました。この羽毛採取は徹底的で、1900年ころにはこの小さな島に島民300人が住んで羽毛採取に従事しており、小学校もあったほか、採取したアホウドリの運搬のための軽便鉄道が敷設されていたと伝えられています。ひとり1日、100〜200羽を殺したという記録もあります。山階鳥研の創設者である山階芳麿がまとめたアホウドリの減少状況によれば、1902(明治45)年までに少なくとも500万羽のアホウドリが殺されたと考えられています。

アホウドリから採取した羽毛は、羽毛布団やまくらの材料として輸出されました。富国強兵・殖産興業をスローガンとした明治時代にあっては羽毛採取も重要な輸出産業のひとつだったのです。アホウドリの羽毛は白いため、様々な鳥の羽毛のなかでも高値で取引きされたそうです。羽毛を採取した残りの鳥体からは油をしぼったり、肥料にしたりしました。

急激な減少

組織的な羽毛採取にあって、さしも沢山いたアホウドリも明治の末には減少を始め、昭和にいたって大幅に減少しました。明治の末ごろから保護対策はとられはじめたのですが、離島のために効果が薄く、1930(昭和5)年に鳥島を訪れた山階芳麿は2000羽ほどという数字を記録しています。減少に驚いた山階芳麿は、鳥島を禁猟区にするために奔走します。しかしその後も、山階芳麿に派遣された山田信夫によって1932(昭和7)年には数百羽、1933(昭和8)年には数十羽と激減しているようすが記録されています。1933年に鳥島が禁猟区になった際にはかえって直前にかけこみ的な大量捕獲が行なわれたと言われています。

1930年に山階芳麿が撮影した鳥島のようす

アホウドリの減少に伴い、玉置半右衛門は1922(大正11)年に鳥島経営から撤退し、一時、島は無人島となりますが、その後、1927(昭和2)年から1939(昭和14)年まで奥山秀作(1894-1978)による開拓が行なわれました。これは牧牛を主体とし、少なくなったアホウドリに代わってクロアシアホウドリやオーストンウミツバメの羽毛を採取するものでした。

鳥島は明治・昭和時代にそれぞれ1回、噴火しています。玉置商会の時代の1902(明治35)年8月の噴火によって、羽毛採取に従事していた島民125人全員が死亡しました。しかし玉置半右衛門自身は島におらず無事で、翌年には羽毛採取が再開されました。二度目の爆発は 1939(昭和14)年8月でこの時は30名前後いた島民は避難して無事でした。

鳥島以外の島々では

アホウドリは鳥島以外でも、北西太平洋のいくつかの島嶼に繁殖していたことが知られています。それらは小笠原諸島の聟島列島、沖縄の尖閣諸島、大東諸島、台湾北方の彭佳嶼、台湾西方の澎湖列島などでした。これらの島々のうちいくつかではやはり羽毛採取が行なわれたことが分かっていますが、いずれもはっきりとした個体数の記録などはないまま、鳥島と前後して衰亡の道をたどったようです。現在これらの島以外でアホウドリの生息が確認されているのは、尖閣諸島(北小島と南小島)と北西ハワイ諸島(ミッドウェイ環礁とクレ環礁)だけです。

いわゆる「絶滅宣言」と再発見

第二次大戦中は海軍のレーダー基地がおかれた鳥島ですが、この頃アホウドリがどのようであったのかはよくわかりません。戦後初めてアホウドリの調査に赴いたのは、連合国軍総指令部の鳥類学者として来日していたアメリカ合衆国のオリバー・オースチン・ジュニア(1903-1988)でした。彼は 1949(昭和24)年の3月から4月にかけて伊豆諸島南部から小笠原諸島北部を航海し、鳥島を含めた島々を船上から観察して回りました。そして鳥島には天候の関係で上陸しなかったものの、洋上からの丹念な観察にもとづいて、アホウドリは絶滅してしまった可能性が大きいと発表したのです。これがしばしば「絶滅宣言」と呼ばれているものです。

第二次戦争後、小笠原諸島がアメリカの統治下におかれたこともあり、鳥島は台風観測の前進基地として重要となり、戦後まもなく中央気象台(現在の気象庁)の鳥島測候所が置かれます。アホウドリの再発見はこの鳥島測候所のスタッフによってなされました。1951(昭和26)年1月、島内の巡視をしていた測候所の山本正司が、断崖に囲まれた急斜面の燕崎にごく少数のアホウドリがいるのを発見したのです。発見のニュースは鳥研究の世界にも伝えられ、大きな喜びをもって迎えられました。オースチンの調査の際に生息が確認できなかったのは、島にいたごく少数の個体を見落とした可能性があるのと、アホウドリは巣立ち後数年は生まれた島に帰らず洋上で過ごすために、そういった個体がごく少数生存していて、それが繁殖年齢に達して再び鳥島に帰ってきたことが考えられます。

再発見後の状況と保護活動

再発見後、アホウドリは、鳥島測候所の職員のボランティア的な観察と保護活動が行われるとともに、測候所へのわずかな便船を利用した研究者による現状の把握が行われ、一方で法的には1958年、国の天然記念物に指定され、1962年には特別天然記念物に指定されました。測候所職員による保護活動の内容は、当時半野生化していたイエネコの駆除、繁殖地の燕崎へのハチジョウススキの移植による営巣環境の整備などでした。戦前からアホウドリの置かれた状況を憂慮していた山階芳麿は、1960年代前半にはほぼ毎年、山階鳥研の研究者を測候所への便船に便乗させて島に送り込み、現状を観察させるとともに、渡り調査のための足環標識をヒナに装着させました。これらの活動によって、数は少ないながらもアホウドリは年々継続して繁殖することが保障され、またその現状も把握されていたのでした。

アホウドリの再発見当初の観察と保護に大いに活躍した鳥島測候所(1952年からは気象観測所に改称)は1965年に全員引き上げとなり、鳥島は無人島となりました。これはこの年に群発地震が発生し、噴火の危険が予測されたためです。このころまでに鳥島でのアホウドリの個体数はわずかに回復し、成鳥の確認数が50羽前後、巣立ちヒナ数が年に十数羽を数えるようになっていました。

気象観測所の閉鎖後、研究者が便乗できる渡船もなくなったことから、アホウドリのようすは誰にも分からなくなりましたが、 1973年4月、イギリスの鳥類研究者ランス・ティッケルと山階鳥研の吉井正がイギリスの軍艦に乗って鳥島を訪れました。このときは24羽の巣立ちヒナが確認され、個体数が少しずつではありますが増加していることが確かめられました。

長谷川博が研究開始

1970年代後半に入り、当時京都大学に在籍していた長谷川博(現在、東邦大学)がアホウドリの研究に乗り出しました。長谷川は、毎年、アホウドリの産卵数、巣立ち数を数え、ヒナに足環標識を付けて、繁殖成功率を計算しました。繁殖成功率はしばしば50%を大きく下回り、他のアホウドリ類に比べても見劣りする値であることを発見した長谷川は、繁殖地である燕崎の傾斜が急で火山性の表土が流れ落ちるために、植生が次第に疎らになってきていることがその原因ではないかと思いいたりました。自身の観察結果と考えあわせて、こういった環境条件のために卵やヒナが巣から転がり出たり、土砂が崩落して卵やヒナが生き埋めになったりすると考えたのです。この長谷川の考えにもとづいて、環境庁(当時)と東京都による、燕崎繁殖地へのハチジョウススキの移植や防砂工事が 1981年から断続的に行なわれています。これらの工事の結果、工事をおこなった年には巣立ち数が向上し、年々個体数は上昇しました。しかし、数年たつと再び土砂が流れて営巣環境としてはもとにもどってしまい、ふたたび繁殖成功率が下がってしまうということが多かったのです。燕崎の環境改善工事はアホウドリの個体数の一時的な回復に大きな力がありましたが、長谷川ほかの関係者は、まだまだアホウドリの将来を楽観できませんでした。デコイ作戦の構想はこういった中で長谷川により提唱されたのです。