山階鳥研は12月27日(水)をもって2023年の業務を終了しました。

新年の始業は1月9日(火)からとなりますのでよろしくお願いいたします。

皆様よいお年をお迎えください。

山階鳥研の創立者、山階芳麿は、123年前の今日、1900年7月5日に当時の東京市麹町で生まれ、鳥類の研究と保護に一生を捧げました。

戦前にはアジア・太平洋地域の鳥類の分類学に多大な貢献をした山階芳麿でしたが、戦後は鳥類保護に力点を移し、日本の鳥類保護のリーダーとして、国際的な保護団体の役職にも就いて、日本およびアジアの鳥の保全のために尽力しました。

77歳になっていた1978年6月には当時副会長を務めていた国際鳥類保護会議(ICBP、後のバードライフインターナショナル)の総会出席などのために3週間以上の訪欧の旅に出ています。ユーゴスラビアのオフリドで開催された同会議ですが、その実行委員会では、ICBPの将来や、IUCN(国際自然保護連合)、WWF(世界野生生物基金、現在の世界自然保護基金)との協力について討議しました。

さらにジュネーブのIUCN本部で、アジア、太平洋地域の問題点やワシントン条約の現状について説明を聞いており(日本はワシントン条約に1973年に署名しましたが当時まだ批准していませんでした)、WWF本部で同団体の現状や日本との関係、ICBPとの関係について話し合っています。

ユーゴスラビアに先だって訪れたベルリンでは、世界規模の鳥類学の研究集会である国際鳥類学会議(IOC)に参加したほか、分類学者であった山階芳麿は、コペンハーゲンやライデンの自然史博物館で日本関係の鳥類標本も閲覧しました。

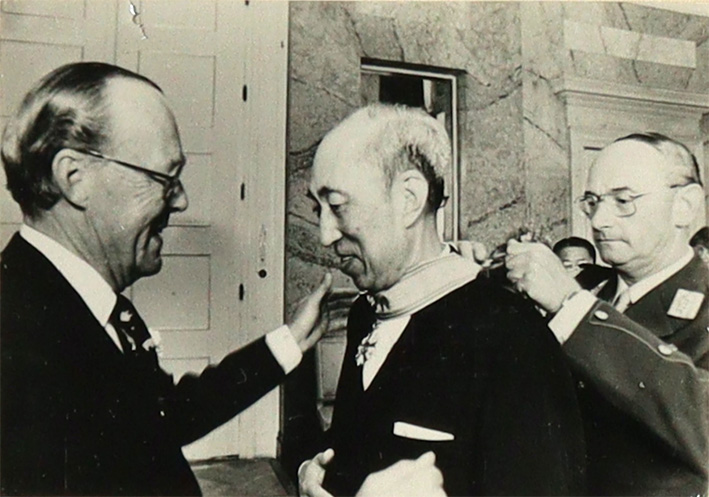

山階芳麿の尽力は国際的にも評価されていました。さまざまの仕事をこなした訪欧の最後の目的地はオランダのアムステルダムで、ここで、オランダ王室のゴールデンアーク勲章(金の箱舟勲章)の最高位であるコマンドール勲章をベルンハルト殿下から授与されました。この勲章は国際的に動植物の保護に貢献した人に贈られるものです。1977年にICBPから贈られたジャン・デラクール賞に続いて2つ目の国際的な顕彰となりました。

* 山階鳥研では、この写真も含め、従来、整理の手が回っていなかった、古い書類、書簡、写真などの資料類の整理に着手しています。

* この記事の記述はおもに「山階芳麿の生涯」(青木営治(編)、1982)によりました。

山階鳥研のある我孫子でも新緑がまぶしい季節となり、今日は初夏のような天候でした。

今日は建物の裏山でセンダイムシクイのさえずりが聞こえました。センダイムシクイはスズメよりやや小さい、黄緑色の小鳥で、ユーラシアの東端と日本で繁殖し、東南アジアで越冬します。

今日は2羽か3羽程度のさえずりが聞こえましたが、彼らは越冬地の東南アジアから到着したばかりの個体なのだと思います。おそらく、明日には裏山からいなくなり、さらに北上し、日本国内かもしれませんし、さらに大陸に渡るのかもしれませんが、どこかの山地の森林で繁殖するのでしょう。

前もこのブログで書きましたが、センダイムシクイのさえずりは、カタカナで書くと「チヨチヨビーィ」といったふうに書けますが、このさえずりは「焼酎一杯ぐいー」と「聞きなし」されます。「聞きなし」というのは、鳥の鳴き声を、意味のある人の言葉を言っているように聞くことです。

今日のセンダイムシクイの録音を貼っておきますので聞いてみてください。センダイムシクイのさえずりは1秒、10秒、20秒あたりの3回聞こえます。ほかにヤマガラ、メジロ、ハシブトガラスの声が入っています。

※ 写真にはセンダイムシクイは写っていません。

開館十周年を迎えた東京大学総合研究博物館インターメディアテクでは、鳥をモチーフとした宝飾芸術の歴史的名品を、鳥の剥製標本をはじめ一級の自然誌標本および研究資料とあわせて展示しています。鳥をモチーフにした素晴らしいブローチなどが多数ご覧いただけます。

山階鳥研はこの展示に協力しており、山階鳥研の所蔵する剝製標本が、東京大学総合研究博物館に寄託されている標本も含め多数展示されています。美しい宝飾品と、実際の美しい鳥たちの競演をお楽しみください。

インターメディアテク

開館十周年記念特別展示『極楽鳥』

【日時】開催中〜5月7日(日)

休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日休館)、その他館が定める日

【会場】 JPタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク

【入館料】 無料

【主催】 東京大学総合研究博物館+レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校

【協力】 山階鳥類研究所 【協賛】ヴァン クリーフ&アーペル

【企画】 東京大学総合研究博物館インターメディアテク寄付研究部門+東京大学総合研究博物館国際デザイン学寄付研究部門

※ 詳細はインターメディアテク展示ページをご覧ください。

【関連イベント】 関連のレクチャーが開催されます。詳細はインターメディアテクのレクチャーページをご覧ください。

3月13日、高校3年生の白井麗香さんがお母さんと一緒に来所されました。白井さんはヤンバルクイナが大好きで、高校でヤンバルクイナを研究テーマとして、絶滅危惧種の生態や保護活動及び環境問題について探究する中で、山階鳥類研究所に連絡をいただいたことから、本種を長年研究している尾崎副所長が回答しました。尾崎副所長からは、まず自分でどのように調べるかということをアドバイスし、白井さんがご自分で調べて分からない点については尾崎副所長がお答えしました。

白井さんは今春、東邦大学理学部に入学が決まったそうで、大学でも絶滅危惧種の研究を希望しています。引き続き有意義な研究ができることをお祈りします。

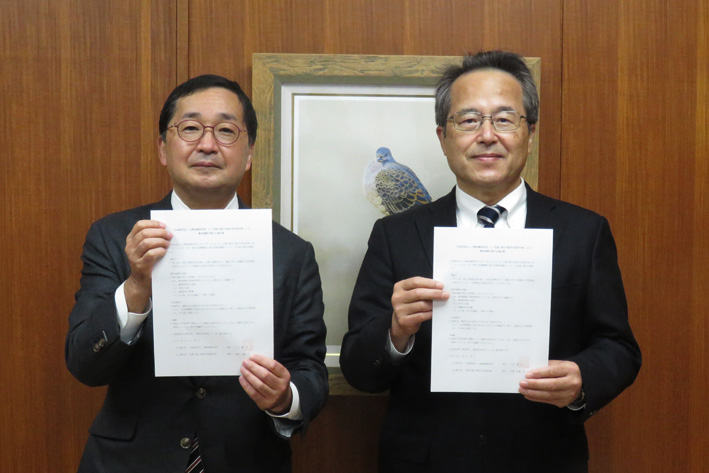

山階鳥研は芝浦⼯業⼤学柏中学⾼等学校(千葉県柏市/中根正義校⻑)と教育連携協定を締結しました。2022年12月8日、山階鳥研で調印式を行い、中根正義校長と小川博所長が協定書に調印しました。

締結した協定は、相互の教育交流を通じ、中学高等学校の生徒の視野を広げ、進路に対する意識及び学習意欲を高めるととも に、中等教育の活性化を図ることを目的とするものです。

山階鳥研としては、地域の教育機関との連携により、質の高い教育の提供や生態系の保全に ともに貢献するとともに、所員が専門家以外に対する科学コミュニケーションの経験を積むこと で研究者として成⻑できることに意義があると考えています。

教育連携に関する事業は以下の通りです。

(1) 講演授業等の実施

(2) 実習の支援

(3) 課題研究の指導

(4) その他、双方が協議し、同意した事項

このことについて、同日、プレスリリースを行いました。プレスリリース(PDF)はこちらをご覧ください。

連携協定の締結を記念して、同校生徒の皆さんを対象とした第 1 回講演会を 12 月 9 日に 同校グリーンホールにて開催し、山階鳥研の水田拓 自然誌保全ディレクターが「『生物多様性の保全ってなに?』 ー奄美大島のオオトラツグミを例に考えてみようー」と題して講演しました。