山階鳥類研究所の広報紙「山階鳥研NEWS」3月号が発行になりましたので、内容をご案内します。

山階鳥類研究所の広報紙「山階鳥研NEWS」3月号が発行になりましたので、内容をご案内します。

鳥好きの方はそろそろ渡り鳥の春の渡りに思いを馳せていらっしゃるでしょう。暖かになって水を張った春の水田にはムナグロというチドリの仲間がたくさん翼をやすめて、栄養補給するともっと北の繁殖地に旅立ってゆきます。このムナグロ、逆に秋に南下するときにはあまり観察されません。どうなっているのでしょうか?最近の知見を紹介します。

鳥類を保全する目的のために近年ますます使用されるようになった発信器での調査、発信器装着のためにある程度の時間の保定が欠かせません。アホウドリのヒナで長時間の保定の影響について調べた結果をご報告します。

鳥にまつわる言葉を紹介する小コラム「とりのことば」、今号は「北帰行」です。

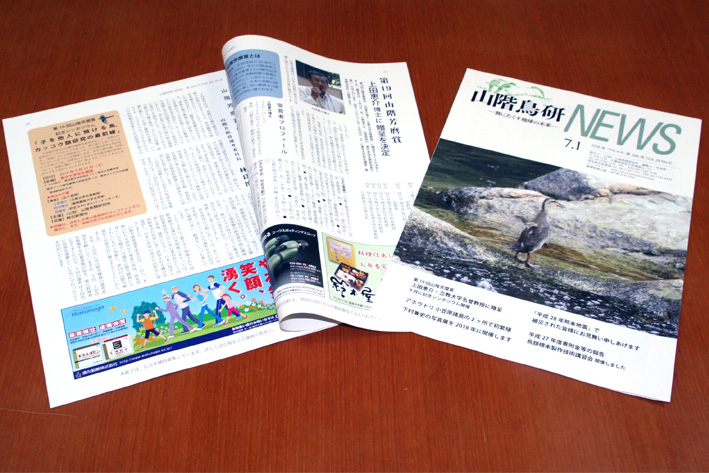

「山階鳥研NEWS」2015年3月号 目次

1面 表紙写真(ミコアイサ、キンクロハジロ) 賛助会員 岡田政子

2面 明らかになってきたムナグロの渡り 広居忠量

3面 長時間の「保定」はどのくらい鳥の体に影響があるか 出口智広

4面 小笠原へのアホウドリ再導入/ウィーン自然史博物館と標本の交換

5面 「山階コレクション展」盛況裏に終了/橘川尚子さんに山階賞メダル贈呈

6面 JBF2014報告/全日本バードカービングコンクール鳥研所長賞報告/テーマトークご案内

7面 科学研究費補助金(特定奨励費)研究成果発表会開催/絵画コンテストで賞贈呈/事務局から(人事/賛助会員/ご寄附)

8面 事務局から(訃報)/とりのことば/編集後記

「山階鳥研NEWS」は、山階鳥研の活動や、鳥学研究や鳥の話題をやさしく紹介するニュースレターです。賛助会員に入会いただきますと、隔月でお送りいたします。

※賛助会員のご入会は「ご支援のお願い」をご覧ください。

※山階鳥研NEWSのこれまでの号の目次はこちらです。

2016年12月16日から18日の日程で、鳥類標識調査の従事者(バンダー)になるための講義講習会を山階鳥類研究所で実施しました。鳥類標識調査は、鳥類の移動や寿命などを番号つきの足環を使って調べる調査で、山階鳥研が環境省の委託を受けて実施しています。

2016年12月16日から18日の日程で、鳥類標識調査の従事者(バンダー)になるための講義講習会を山階鳥類研究所で実施しました。鳥類標識調査は、鳥類の移動や寿命などを番号つきの足環を使って調べる調査で、山階鳥研が環境省の委託を受けて実施しています。