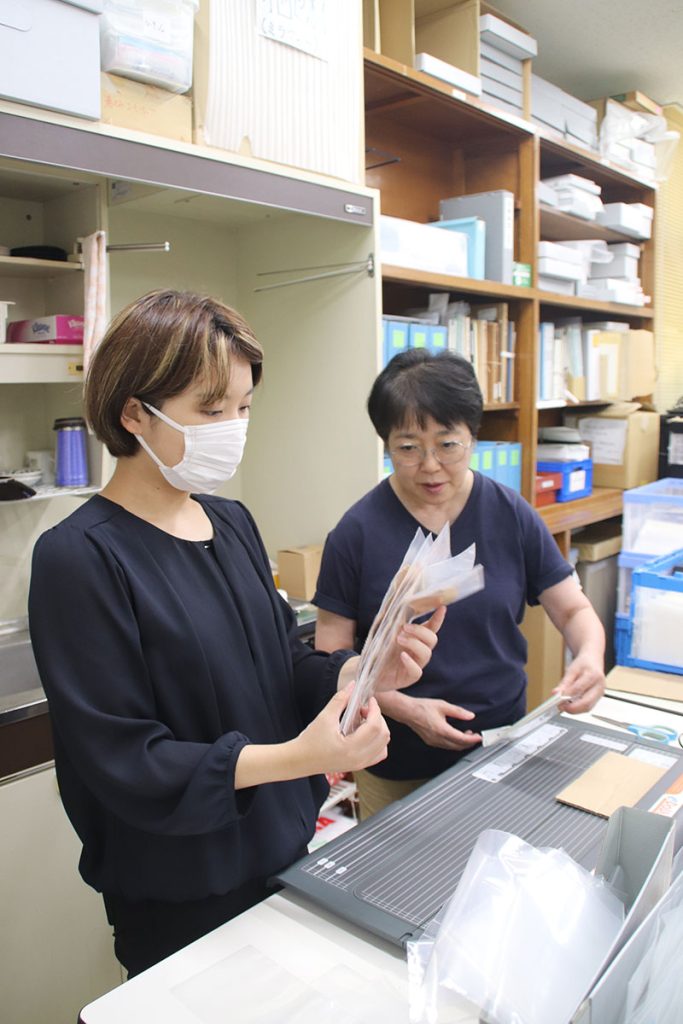

山階鳥研は、学芸員資格の取得を目指す学生を対象に、博物館実習生を受け入れています。今年は8月28日から9月1日の5日間、東京農業大学 地域環境科学部の4年生1名が実習を行いました。

今回の実習の主な内容は、図書の整理や、文化資料の登録準備で、鶴見みや古 文化資料ディレクターが指導を担当しました。

山階鳥研は、創設者山階芳麿博士が研究に使用した機材や、鳥学者から寄贈された日本の鳥学の足跡を知ることができるさまざまな文化資料を所蔵しています。今回の実習では、山階芳麿博士が実際に使用していた双眼鏡に登録番号を書いたラベルを付けるといった登録作業、未登録の本や雑誌の整理、昔の写真の汚れを取り、長期保存が可能な透明なポリエチレンの袋に収納するといった保存作業などを行いました。資料整理には慎重さも必要です。場合によっては、物が包まれていた新聞紙、封筒も大切な資料になり得ます。日付や消印からは資料の制作や使用年代、封筒に書かれている住所などの文字情報からは、購入先などさまざまなことがわかる可能性があるからです。今回は細かくて気を遣う作業が多かったですが、山階鳥研には鳥の標本のほかにも「さまざまな資料」があることを知っていただき、鳥の世界が広がった実習であればうれしい限りです。

「今日の鳥研」カテゴリーアーカイブ

山階芳麿博士、誕生日おめでとうございます

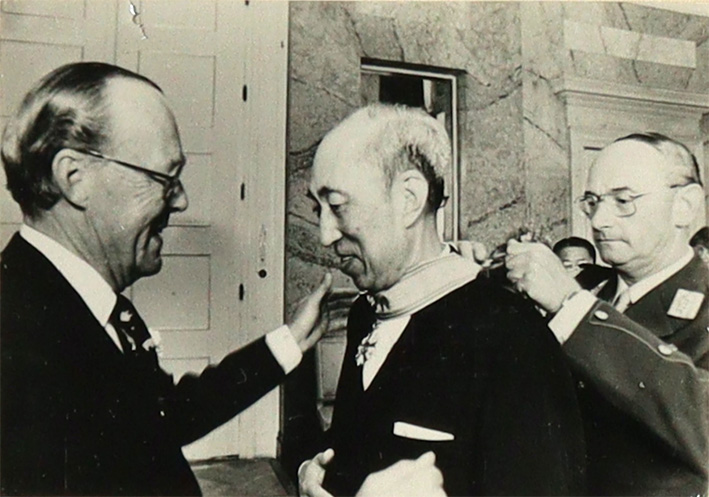

(1978年6月24日、ソスティダイク離宮(オランダ)、山階鳥研所蔵写真)

山階鳥研の創立者、山階芳麿は、123年前の今日、1900年7月5日に当時の東京市麹町で生まれ、鳥類の研究と保護に一生を捧げました。

戦前にはアジア・太平洋地域の鳥類の分類学に多大な貢献をした山階芳麿でしたが、戦後は鳥類保護に力点を移し、日本の鳥類保護のリーダーとして、国際的な保護団体の役職にも就いて、日本およびアジアの鳥の保全のために尽力しました。

77歳になっていた1978年6月には当時副会長を務めていた国際鳥類保護会議(ICBP、後のバードライフインターナショナル)の総会出席などのために3週間以上の訪欧の旅に出ています。ユーゴスラビアのオフリドで開催された同会議ですが、その実行委員会では、ICBPの将来や、IUCN(国際自然保護連合)、WWF(世界野生生物基金、現在の世界自然保護基金)との協力について討議しました。

さらにジュネーブのIUCN本部で、アジア、太平洋地域の問題点やワシントン条約の現状について説明を聞いており(日本はワシントン条約に1973年に署名しましたが当時まだ批准していませんでした)、WWF本部で同団体の現状や日本との関係、ICBPとの関係について話し合っています。

ユーゴスラビアに先だって訪れたベルリンでは、世界規模の鳥類学の研究集会である国際鳥類学会議(IOC)に参加したほか、分類学者であった山階芳麿は、コペンハーゲンやライデンの自然史博物館で日本関係の鳥類標本も閲覧しました。

山階芳麿の尽力は国際的にも評価されていました。さまざまの仕事をこなした訪欧の最後の目的地はオランダのアムステルダムで、ここで、オランダ王室のゴールデンアーク勲章(金の箱舟勲章)の最高位であるコマンドール勲章をベルンハルト殿下から授与されました。この勲章は国際的に動植物の保護に貢献した人に贈られるものです。1977年にICBPから贈られたジャン・デラクール賞に続いて2つ目の国際的な顕彰となりました。

* 山階鳥研では、この写真も含め、従来、整理の手が回っていなかった、古い書類、書簡、写真などの資料類の整理に着手しています。

* この記事の記述はおもに「山階芳麿の生涯」(青木営治(編)、1982)によりました。

東南アジアの越冬地からセンダイムシクイが到着しました

山階鳥研のある我孫子でも新緑がまぶしい季節となり、今日は初夏のような天候でした。

今日は建物の裏山でセンダイムシクイのさえずりが聞こえました。センダイムシクイはスズメよりやや小さい、黄緑色の小鳥で、ユーラシアの東端と日本で繁殖し、東南アジアで越冬します。

今日は2羽か3羽程度のさえずりが聞こえましたが、彼らは越冬地の東南アジアから到着したばかりの個体なのだと思います。おそらく、明日には裏山からいなくなり、さらに北上し、日本国内かもしれませんし、さらに大陸に渡るのかもしれませんが、どこかの山地の森林で繁殖するのでしょう。

前もこのブログで書きましたが、センダイムシクイのさえずりは、カタカナで書くと「チヨチヨビーィ」といったふうに書けますが、このさえずりは「焼酎一杯ぐいー」と「聞きなし」されます。「聞きなし」というのは、鳥の鳴き声を、意味のある人の言葉を言っているように聞くことです。

今日のセンダイムシクイの録音を貼っておきますので聞いてみてください。センダイムシクイのさえずりは1秒、10秒、20秒あたりの3回聞こえます。ほかにヤマガラ、メジロ、ハシブトガラスの声が入っています。

※ 写真にはセンダイムシクイは写っていません。

今日、7月5日は山階芳麿博士の誕生日です

山階鳥研の創立者、山階芳麿は、122年前の今日、1900年7月5日に当時の東京市麹町で生まれ、鳥類の研究と保護に一生を捧げました。

戦前にはアジア・太平洋地域の鳥類の分類学に多大な貢献をした山階芳麿でしたが、戦後は鳥類保護に力点を移し、日本の鳥類保護のリーダーとして日本およびアジアの鳥の保全のために尽力しました。コウノトリ、トキなど、絶滅の瀬戸際にあった鳥の保全のため、各地の関係者と連絡を取り、保護への協力を依頼するとともに、自らも現地に出向いて情報収集し、保護対策を提案し、地域社会の理解を得ることに尽力しました。

写真は、1959年5月に、トキの生息地である能登半島に視察に出向いた際の写真です。すでに戦後から極めて少なくなっていたトキはこの頃さらに急減しており、佐渡と能登半島をあわせて10羽あまりまでに減少していました。この時は、山階芳麿は日本野鳥の会会長の中西悟堂と石川県を訪れ、地元の鳥類保護関係者の同行をえて、輪島市洲衛と羽咋市眉丈山の2カ所の生息地を視察しています。そして実際の視察の結果と現地関係者からの聞き取りを踏まえて、伐採の見合わせや一部の水田や用水池を農業生産から切り離してトキのために取り分けること、新聞社が取材のために生息地に入ることを控えること等極めて具体的な保護施策への協力依頼をしました(中西悟堂, 1960「野鳥」25巻1号(通巻199号), pp. 37-53)。

※写真は、前列左から中西悟堂(日本野鳥の会会長)、山階芳麿、村本義雄(後に日本鳥類保護連盟理事)、熊野正雄(金沢大学教授、日本野鳥の会石川支部長)、松田衛(後に日本野鳥の会石川支部長)、その後ろに高野伸二(山階鳥研)の顔が見えます。

※山階鳥研では、この写真も含め、従来、整理の手が回っていなかった、古い書類、書簡、写真などの資料類の整理に着手しています。

山階鳥研の創立者、山階芳麿の略歴はこちらをご覧ください。

今日、7月5日は山階芳麿博士の誕生日です

※ 東海・関東地方の大雨による災害で亡くなられた皆様にお悔やみ申し上げますとともに、行方不明の皆様が一刻も早く救出されることをお祈り致します。また被災された皆様にお見舞い申し上げます。引き続いて降雨が予想されております。ご無事をお祈りいたします。どうぞお気をつけてお過ごしください。

**************************************

山階鳥研の創立者、山階芳麿は、121年前の今日、1900年7月5日に当時の東京市麹町で生まれ、鳥類の研究と保護に一生を捧げました。

戦前にはアジア・太平洋地域の鳥類の分類学に多大な貢献をした山階芳麿でしたが、戦後は鳥類保護に力点を移し、日本の鳥類保護のリーダーとして日本およびアジアの鳥の保全のために尽力しました。その中で、研究、保護を含め、海外の研究者や保護関係者との交流や情報交換も行いました。

写真は、1958年1月に、前年末にバンコクであった国際会議の帰途、日本に立ち寄った、アメリカ合衆国の鳥類研究者ロバート・クシュマン・マーフィ夫妻との東京での記念撮影の1コマです。マーフィ氏は、アメリカ自然史博物館に所属する海鳥研究の大家で、鳥類保護にも熱心に取り組んだ研究者です。アメリカ鳥学会(American Ornithologists’ Union)やナショナル・オーデュボン協会の会長を歴任しました。

山階芳麿は、この時のマーフィ夫妻の来日について書いた記事の中で、氏が海鳥研究の大家である一方で、「アメリカ第一流のコンサベーショニストである」と紹介しています。これに続けて、コンサベーショニストというと「保存する人」といった意味に取れるが、近年はアメリカ合衆国や欧米各国でひとつの特別な意味を持たせるようになってきた、すなわちコンサベーションは、「自然物を大切にし、これを利用する場合には自然のバランスを破壊しないように巧みに永続的にこれを利用する」という意味で、コンサベーショニストはこの実践の普及に努力する人であると解説しています(「野鳥」23巻2号p. 32., 1958)。

こういった海外の研究者や「コンサベーショニスト」との情報交換は、環境破壊や鳥類の減少を目の当たりにして、鳥類保護に取り組んだ山階芳麿自身の活動にも非常に大きな意味があったものと思われます。

※写真は、前列左から、黒田長禮(ながみち)、ロバート・クシュマン・マーフィ、グレース・マーフィ(夫人)。後列左から、鷹司信輔、徳見泰、中西悟堂、コーン中佐、黒田長久、山階芳麿が写っています。

※山階鳥研では、この写真も含め、従来、整理の手が回っていなかった、古い書類、書簡、写真などの資料類の整理に着手しています。

中学生が標本閲覧に来所しました

今日、7月5日は山階芳麿博士の誕生日です

※ 九州地方の水害で亡くなられた皆様にお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。引き続き豪雨が予想されております。ご無事をお祈りいたします。どうぞお気をつけてお過ごしください。

今日は山階鳥研の創立者、山階芳麿の120回目の誕生日です。山階芳麿は、1900年7月5日に当時の東京市麹町で生まれ、鳥類の研究と保護に一生を捧げました。

戦前にはアジア・太平洋地域の鳥類の分類学に多大な貢献をした山階芳麿でしたが、戦後は鳥類保護に力点を移し、日本の鳥類保護のリーダーとして日本およびアジアの鳥の保全のために尽力しました。

当時、日本ではトキなどの絶滅を回避するために、野外での保護と並行して、飼育下での人工増殖を行うという考えは一般的ではありませんでした。山階芳麿は、鳥類研究や保護の国際会議などの機会に、人工増殖を積極的に行っている海外の実情を視察し、その考えや実際の技術を日本で紹介することに努めました。

写真は、1977年に視察のために訪れたアメリカ合衆国ウィスコンシン州の国際ツル財団での一コマです。

※ 山階芳麿が人工増殖について海外の事情を視察したいきさつを述べた、「私の履歴書」第26回「人工増殖の必要性痛感 世界の学者からトキを憂う声」 はこちらをご覧ください。

※ 山階芳麿の生涯についてはこちらをご覧ください。

鷹ひとつ見つけてうれしこうの山(2019)

台風15号で被災された皆様、停電が続いている地域の皆様にお見舞い申し上げます。「千葉が大変だそうだが、我孫子は大丈夫なのか」とのご連絡もいただいていますが、千葉県北西部は停電しておらず、山階鳥研も平常業務を行っています。9月13〜16日には比較的近い、東京の北千住にある帝京科学大学で日本鳥学会大会が行われ、所員が多数参加しました。

さて、今日9月18日には山階鳥研にちょっと珍しいお客様が来所しました。タカの仲間のサシバです。写真は山階鳥研の通用口のすぐ外側の道路の電柱にとまったようすです。

サシバは、ハシボソガラスほどの大きさで、世界的にはユーラシア大陸の東部で繁殖する種です。日本では東北から九州で繁殖します。日本のサシバは近年大幅に数を減らしていることが報告されていて、現状の把握や原因究明が必要なのですが、それでもまだ、日本で繁殖するタカの仲間ではもっとも身近な種のひとつと言ってよいでしょう。

サシバは渡りをするタカで、南西諸島、中国南部、東南アジアで越冬します。秋の渡りの時期には国内で、多数のサシバが越冬地に向けて飛ぶのを観察できる場所が何カ所か知られており、バードウォッチャーが多数集まります。

じつはサシバがとまっているのが山階鳥研の敷地から観察されたことは、2013年9月27日にもありました。この時もブログで、同じ「鷹ひとつ見つけてうれしこうの山」というタイトルでご紹介しました。これは、松尾芭蕉「笈の小文」所収の俳句「鷹一つ見付てうれしいらご崎」のもじりです。「高野山(こうのやま)」は山階鳥研のある場所の地名ですが、芭蕉の句にある「いらご崎」(愛知県・伊良湖崎)は現代のバードウォッチャーもタカの渡り観察に集まる名所のひとつです。

こうやって山階鳥研でも9月にサシバが観察できるのはやはり、秋の渡りのために移動しているのだと思います。折からの雨でこのサシバも今日は停滞を決め込んだのかもしれませんが、明日は天候が回復するようですので、越冬地にむけて旅を再開することでしょう。

中国の研究者が来所しました

6月17日、中国科学院大学人文学院の黄荣光さんが来所しました。科学史の研究者である黄さんの研究テーマは「現代中国の対外科学技術交流」というもので、今回は1980年代〜1990年代に山階鳥研が関係した鳥類保護や研究の交流などについて情報収集するため来所されました。尾崎清明副所長と平岡広報コミュニケーションディレクターが対応しました。

山階芳麿博士、誕生日おめでとうございます!

山階鳥研の創立者、山階芳麿は、119年前の今日、1900年7月5日に当時の東京市麹町で生まれ、鳥類の研究と保護に一生を捧げました。

1977年には当時の国際鳥類保護会議(のちの、バードライフ・インターナショナル)から、鳥類保護への飛び抜けた貢献を讃えて、ジャン・デラクール賞を贈呈されています。

贈呈の祝辞の中で、国際鳥類保護会議アメリカ合衆国セクションの会長R・クレメント氏は次のように述べています。

「私が山階博士と最初にお会いしたのは1958年で、ニューヨーク州イサカで開催された国際鳥類学会議でのことでした。しかし、博士が鳥類保護問題に対してどれだけ注力されているのかを知ったのは1969年のことでした。この年の10月、博士と私は、日米渡り鳥保護条約の締結について協議するためにワシントンに集まった18人の代表団の中にいました。私はそのとき、誰にとっても、自分たちの言わんとすることを説明するのがどんなに難しいか、一つの文化の中の者が、別の文化を理解するのがどんなに難しいかを知りました。

山階博士は、合衆国代表団が日本を知っているよりも遥かに合衆国のことをご存知で、いくつかの言い回しが、合衆国では完全に無害なものであっても、日本では困惑を招きうることがあること、そのゆえに、我々は同じことを言うために、本質的に同じだが、どんぴしゃりではない、別の言葉を使う必要があることを、辛抱強く説明されました。」(Clement, R. C., 1978. Remarks on presenting the Delacour Medal to Dr. Yoshimaro Yamashina (At Madison, Wisc., 19 Aug. 1977.). Journal of Yamashina Inst. Ornithol. 10(1,2): 18-19.)

両国の関係者の尽力によって、この条約は、1972年に署名され、1974年に発効しました。この条約はこの後やはり山階芳麿がかかわって締結されたソビエト連邦(のちロシア)、オーストラリア、少し遅れて締結された中国との二国間の条約、協定の最初のものとなりました。

写真は、1977年9月20日に都内で開催された受賞祝賀会の一コマです。左が山階芳麿、中央が朝日新聞のコラム「天声人語」で花鳥風月を取り上げて名コラムニストと言われ、後には日本自然保護協会会長も務めた荒垣秀雄さん、右が、戦前戦後に25年にわたり上野動物園園長をつとめ、この当時日本鳥学会会頭であった古賀忠道さんです。

山階博士の生涯についてはこちらをご覧ください。